聚力边城兴农路,兴农安途绘振兴

——吉林农业大学农学院"集力兴农,安途共富"实践团队赴集安市开展社会实践

党的二十大报告提出“全面推进乡村振兴,坚持农业农村优先发展,巩固拓展脱贫攻坚成果,加快建设农业强国,扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴”。吉林集安,这座位于鸭绿江畔的边陲小城,以“特色水果、道地人参、红色文旅、生态康养”四大产业为支撑,走出了一条“小切口撬动大振兴”的吉林路径。

为深入学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神和习近平总书记关于 “三农” 工作的重要论述,展现农科学子 “知农爱农、强农兴农” 的使命担当,实践团队紧扣地域发展关键,围绕 “吉林乡村发展的‘集安模式’” 开展调研。7月13日至7月18日期间,吉林农业大学农学院“集”力兴农,“安”途共富——集韵振兴实践团一行10人,前往吉林省集安市,开展了为期六天的2025年全国农科学子联合社会实践活动。

果香产业拓富路,三产融合兴乡村

实践团队深入挖掘特色水果产业潜力,助力构建三产融合的乡村振兴新模式。7月14日上午,实践团队前往钱湾村,该村凭借独特河谷小气候孕育 4000 多亩果园,20 余种鲜果年产量超 800 万斤,果树种植已成为带动村民增收致富的支柱产业。在政府政策扶持下,村里建成现代化水果加工厂,有效延伸产业链条,提升产品附加值。调研过程中,实践团队实地观摩了村民通过电商直播销售鲜果及加工品的生动场景,并积极参与助农直播,与村民一起推介当地特色农产品,为促进产销对接、完善产业体系提出了建设性建议,以实际行动助力乡村产业振兴。

下午,实践团队参观钱湾村民宿,该村以 “党支部 + 企业 + 农户” 模式组建合作社,打造 92 家 “果宿” 主题精品民宿,凭借乡村美学成为文旅融合亮点。

乡村振兴的美好愿景,始终是实践团队步履不停的前行航标。此次实践,成员们满怀热忱,深入林间果园与民宿院落,在特色产业与多元融合中探索乡村发展新路径,用实际行动为乡村振兴贡献力量。

实践团队在钱湾村合影

实践团队积极参与直播间的农产品推广

参观钱湾村民宿

参观钱湾村民宿

红色基因守文脉,青春力量献乡村

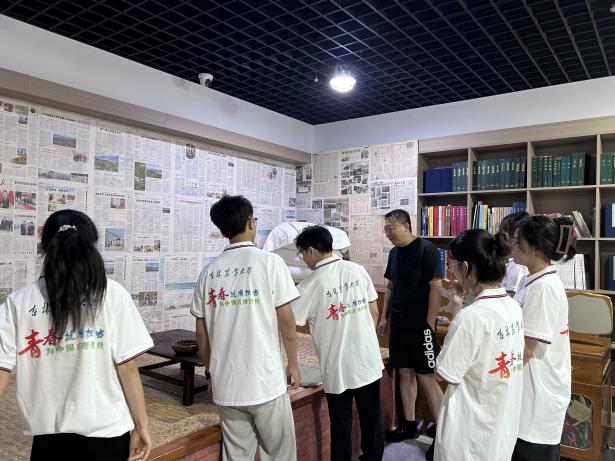

7 月 15 日,实践团队走进集安市国家综合档案馆。首先参观 “红色记忆展览馆”,馆内抗联将士枪托、志愿军家书等展品,展现烽火年代历史与家国记忆,激励着实践团队勇担时代使命。实践团队又深入挖掘地方档案中的文化底蕴,为乡村振兴注入精神动力。随后团队来到书画展览馆和民俗馆,从集安特色书画作品与民俗老物件中,共同梳理出集安百姓生活的历史变迁长卷,深入感受其承载的地域文化精神与浓厚的家国情怀。

传承红色基因、守护文化根脉、助力乡村振兴是实践团队的责任担当。此次实践,队员们从集安历史中汲取精神力量,坚定文化自信,立志在传承与创新中,为乡村振兴和民族复兴贡献青春力量。

实践团队在集安市国家综合档案馆合照

讲解员为团队成员介绍红色记忆展区的珍贵展品

实践团队欣赏书画展览馆

讲解员带领团队前往集安民俗馆

红色沃土育英才,绿色发展兴边村

实践团队深入探寻红色与生态禀赋,探索乡村发展与边境振兴协同推进的新路径。7 月 16 日,实践团走进抗美援朝首渡村 —— 下解放村与生态示范地 —— 羊鱼石村。上午,实践团队来到下解放村抗美援朝微展馆,珍贵文物与历史照片再现保家卫国的英雄史诗,队员们深切感受到英雄先辈们以血肉之躯铸就的忠诚与无畏,誓将抗美援朝精神转化为强农兴农的力量。

随后,实践团探访当地特色民宿 “红之宿”,该民宿将红色基因与农耕文化结合,打造农旅融合新模式,串联周边红色资源,促进村民创收。下午,实践团队来到羊鱼石村露营基地,基地依托鸭绿江生态优势,形成 “生态观光 + 农事体验 + 休闲消费” 产业链,将生态禀赋转化为经济优势。

强农兴农的使命担当是实践团的行动指引。此次实践,队员们在红色传承与绿色田园中,深刻理解乡村发展与边境振兴的紧密关联,立志将所学转化为推动乡村振兴的实际行动,书写新时代乡村振兴的青春篇章。

实践团队在社会实践基地合照

实践团队参观下解放村抗美援朝微展馆

实践团队探访了当地特色民宿“红之宿”

实践团队前往上解放村羊鱼石露营基地

红色足迹忆初心,薪火相传助振兴

实践团循着革命先辈足迹汲取精神力量,将红色基因融入乡村振兴实践。7 月 17 日,实践团队赴集安市鸭绿江国门景区、五女峰抗联遗址开展实践。上午,实践团队抵达鸭绿江国门景区,在“国门”下感受历史厚重与时代变迁,深切感悟先辈奋斗为今日乡村发展筑牢的根基。随后,团队走进抗美援朝历史文化长廊,在展板前深入了解集安作为抗美援朝第一渡的光辉历史,于步履间触摸抗美援朝的精神力量。

下午,实践团队深入五女峰国家森林公园,在抗联遗址前聆听 “碾盘会议” 等革命故事,感受抗联部队的艰苦斗争岁月,体悟生态资源转化为乡村振兴动能的鲜活路径。

赓续红色血脉、守护绿水青山是农科学子的时代担当。此次实践,队员们在红色沃土上坚定理想信念,立志将先辈奋斗精神转化为兴农动力,以生态保护为基,让红色土地孕育乡村振兴的丰硕成果。

实践团队在抗美援朝历史文化长廊合影

实践团队在鸭绿江国门景区合影

实践团队在五女峰国家森林公园合影

资源禀赋促产业,初心使命助振兴

实践团深入挖掘地方特色资源,探索乡村产业振兴的有效路径。7 月 18 日,“集” 力兴农,“安” 途共富实践团走进集安市清河镇与青石镇,探访清河澳洋野山参市场和青石镇山葡萄产业园。

清河镇作为 “人参之乡”,凭借适宜的生长环境,孕育出优质长白山野山参,澳洋野山参交易市场内各类人参琳琅满目,交易繁忙,尽显产业生机。团队走进清河野山参文化展示中心,不仅了解到人参从资源到产业的发展脉络,更看到 “微型党支部” 扎根一线,以党建引领激活资源价值的实践路径,彰显出因地制宜兴产业的智慧。

下午,实践团队前往青石镇葡萄产业园,园内葡萄藤生机勃勃,果实挂满枝头。成员了解到园区种植多种葡萄品类,在果型、口感上各有差异,也认识到农业技术应用对产业发展的重要性。成员们在了解种植技术的过程中,深切体会到唯有紧扣资源禀赋、科学运用农业技术,才能让土地资源释放持续动能,这正是乡村产业振兴中 “因地制宜” 的鲜活实践。

乡村振兴的关键在于读懂脚下的土地,助力乡村产业振兴是实践团的责任所在。此次实践,队员们从特色产业发展和基层党员坚守中汲取力量,决心将所学应用于实际,以科技赋能农业,用初心服务 “三农”,为乡村振兴贡献青春力量。

实践团队在清河镇澳洋野山参文化展示中心合影

实践团队到达清河镇澳洋野山参交易市场

讲解员为实践团队讲解

实践团队成员宣讲中央一号文件

实践团队前往位于青石镇的葡萄产业园参观

实践团队在水库移民新村合影

本次集安实践之行,我们深切体会到这座边疆城市依托特色资源焕发的振兴活力与显著成效。各村镇立足自身禀赋,在多领域探索出独特发展路径,生动彰显了乡村振兴战略的实践伟力。成员们深刻体悟到:乡村振兴绝非脱离实际的“输血式”帮扶,而是立足本地特色的“造血式”发展;绝非盲目照搬城市模式的简单复制,而是深挖农耕文化根脉的创造性转化与创新性发展。

展望未来,实践团队将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,以所学为笔,倾力绘就乡村产业兴、生态美、百姓富的壮美画卷,让乡村振兴的宏伟蓝图在吉林沃土上璀璨绽放!